Biografie

Gertrud Kurz – «Mutter der Flüchtlinge»

Text: Gosteli-Archiv

Finanziell unterstützt durch: Gemeinnütziger Frauenverein Baden

Aufgewachsen im Appenzell

Gertrud Kurz wurde 1890 in Lutzenberg, Appenzell geboren, ihr lediger Name war Gertrud Hohl. Ihre Eltern waren sozial engagiert, religiös und wohlhabend. Der Vater war Seidegazenfabrikant, Politiker und Oberrichter, die Mutter engagierte sich in wohltätigen Frauenorganisationen und kümmerte sich um die vier Kinder. Gertrud absolvierte nach der Volksschule die Handelsschule in Neuenburg und verlobte sich anschliessend mit dem Naturwissenschaftler Albert Kurz. Bevor sie ihn heiratete, besuchte sie eine hauswirtschaftliche Schule in Frankfurt am Main, um alles zu lernen, was eine Hausvorsteherin ihrer Zeit wissen und können musste. 1912 zog sie mit ihrem Mann nach Bern, wo er eine Stelle als Gymnasiallehrer antrat.

Warme Suppe für «fahrendes Volk»

In ihrem Haus am Sandrain in Bern hatte die Familie Kurz eine offene Tür für Bedürftige. Oft erschienen «Menschen der Landstrasse» zum Mittagessen: Bettler, ehemalige Gefängnisinsassen, Landstreicher und Insassen von Armenhäusern markierten die Treppe zum Haus mit Kreuzen, um einander mitzuteilen, dass hier hilfsbereite Menschen wohnten. Für Gertrud Kurz gehörte diese Art, sich um Menschen in Not zu kümmern, zu ihrem Selbstverständnis, das auch religiös motiviert war. Ihre Begegnungen mit diesen Menschen, die sie oft «Mutter» nannten, veröffentlichte sie später als Erinnerungen in Buchform.

Internationale Friedensbewegung

Nach dem ersten Weltkrieg entstand in Frankreich die Bewegung der «Kreuzritter», die sich für Frieden, internationalen Austausch und die Freundschaft zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten einsetzten. Der gemeinsame christliche Glaube sollte als Basis dienen, um Brücken zu schlagen. 1931 reiste Gertrud Kurz, fasziniert von dieser Bewegung, nach Nordfrankreich, um an einer Tagung der Kreuzritter teilzunehmen. Nach ihrer Rückkehr begann sie, eine Schweizer Sektion aufzubauen. Zugleich kündigte sich ein neuer Krieg an, den die Friedensbewegung nicht aufhalten konnte. Für Gertrud Kurz war klar, dass die Weiterführung der Friedensarbeit darin bestehen musste, dass sie sich für Geflüchtete einsetzte.

«Flüchtlingsmutter» im Zweiten Weltkrieg

Als Ende 1938 Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland zerstört wurden, organisierte Gertrud Kurz spontan eine Weihnachtsfeier für die ersten jüdischen Geflüchteten, die in Bern eintrafen. 130 Menschen nahmen daran teil, Geschirr und Besteck wurden aus der ganzen Nachbarschaft zusammengetragen.

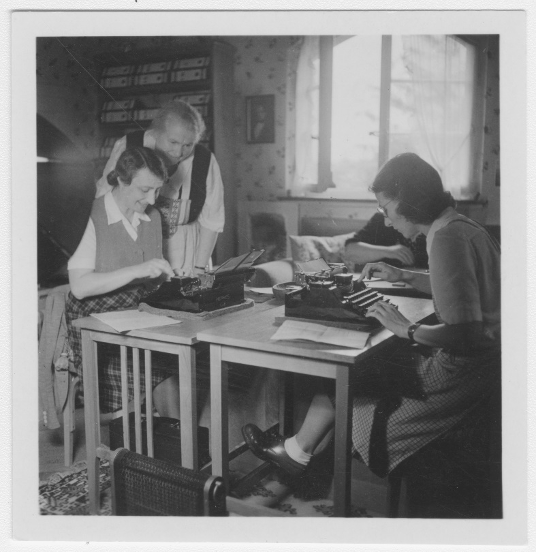

In den darauffolgenden Jahren entstand aus der spontan und privat organisierten Hilfe für einzelne Geflüchtete, die Gertrud Kurz mit einer wachsenden Zahl von Helferinnen und Helfern leistete, ein immer grösseres Hilfswerk mit Anlaufstellen in vielen Schweizer Städten. Sie stellten für die Menschen auf der Flucht Kleidung, Nothilfe und Verpflegung bereit, schickten Hilfsgüter ins Ausland oder intervenierten bei der Fremdenpolizei, um sich für die Geflüchteten einzusetzen.

Durch ihr Engagement und ihre Kontakte war Gertrud Kurz gut informiert über die flüchtlingspolitische Lage, über Deportationen und Konzentrationslager. Und sie behielt dieses Wissen nicht für sich: sie hielt zahllose Vorträge, schrieb regelmässig in Schweizer Printmedien und trat im Radio auf. Längst hatte sie als «Flüchtlingsmutter» Bekanntheit erlangt.

1942 erreichte die restriktive Flüchtlingspolitik der Schweiz ihren Höhepunkt, als der Bundesrat eine massive Rückweisungspraxis verordnete. Insbesondere jüdische Flüchtlinge sollten nicht mehr aufgenommen werden. Hilfswerke, Kirchen, Teile der Presse und der Zivilbevölkerung reagierten mit Empörung auf diesen Entscheid. Gertrud Kurz versuchte Bundesrat Eduard von Steiger in einem persönlichen Gespräch zu überzeugen, die Massnahme rückgängig zu machen. Die Behörden gaben dem öffentlichen Druck denn auch für eine kurze Zeit nach, doch sie lockerten das Grenzregime nur für einen knappen Monat.

Für Frieden und Geflüchtete aus aller Welt

Gertrud Kurz wird bis heute als Schweizer Heldin im Zweiten Weltkrieg erinnert. Sie steht für das zivilgesellschaftliche Engagement vieler Menschen in der Schweiz, die sich für Geflüchtete einsetzten. Die schweizerische Flüchtlingspolitik hingegen versagte in dieser Zeit. Gertrud Kurz selbst prangerte dafür nicht die Behörden oder einzelne Politiker an, sondern sprach von einem kollektiven Versagen aller Schweizerinnen und Schweizer, das dazu führen konnte, dass Tausenden von Menschen das Asylrecht verweigert worden ist.

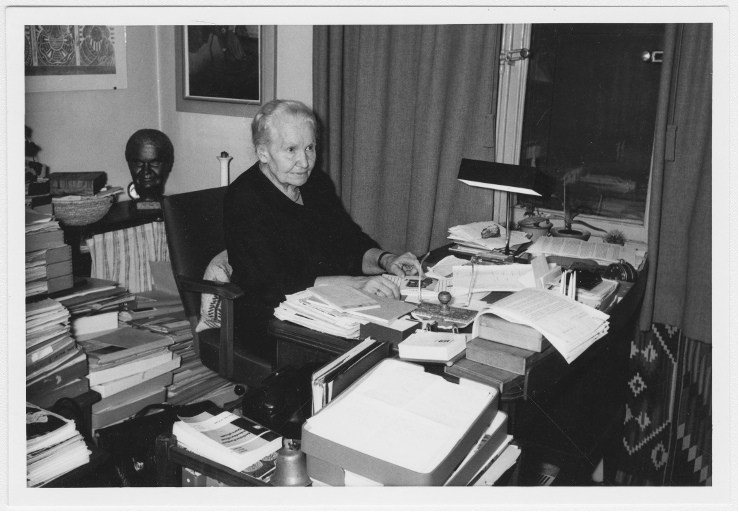

Nach dem Krieg organisierte Gertrud Kurz Erholungsaufenthalte für Kriegsgefangene und Kriegsversehrte und ermöglichte Begegnungen zwischen Menschen verfeindeter Nationen. Die Kriege gingen mit anderen Fronten weiter: als Kalter Krieg zwischen Ost und West, im Nahen Osten, in Vietnam oder Algerien. Sie setzte sich weiterhin für die Geflüchteten ein, die in der Schweiz Schutz suchten. Ihre Organisation, die «Kreuzritter», änderte ihren Namen 1947 in «Christlicher Friedensdienst» (cfd) und Gertrud Kurz leitete diese Organisation als Geschäftsführerin bis sie mit 82 Jahren erkrankte und wenig später verstarb. 2023 hat der cfd seinen Namen geändert und setzt sich als «Frieda – die feministische Friedensorganisation» in vielen Ländern für Menschenwürde, Frieden und gegen Gewalt ein.

Gertrud Kurz-Hohl (1890-1972)

1890 15. März, Gertrud Hohl wird in Lutzenberg (AR) geboren

1912 Heirat mit Albert Kurz und Umzug nach Bern

1931 Teilnahme an einem Kreuzrittertreffen in Valangin

1932 Generalsekretärin der Kreuzritter

1938 Gründung des Flüchtlingshilfswerks

1941 Offizielle Anerkennung der Hilfstätigkeit von Gertrud Kurz, Anschluss an die Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe

1942 Besuch bei Eduard von Steiger

1947 Namensänderung des Flüchtlingshilfswerks in «Christlicher Friedensdienst» (cfd)

1958 Ehrendoktor der Theologischen Fakultät der Universität Zürich

1960 Ausweitung des Tätigkeitsfeldes des cfd auf die Entwicklungshilfe

1961 Vor Jerusalem wird der Gertrud-Kurz-Wald gepflanzt

1965 Gertrud Kurz erhält den Albert-Schweitzer-Preis

1972 Erkrankung und Aufgabe des Generalsekretariats des cfd

1972 26. Juni, Gertrud Kurz stirbt

2023 Aus dem Christlichen Friedensdienst wird «Frieda. Die feministische Friedensorganisation»

Weiterlesen

‒ Aebersold, Susanne: Die Tätigkeit von Gertrud Kurz im Rahmen der Schweizerischen Flüchtlings- und Asylpolitik während des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges (1933-1945), Lizentiatsarbeit, Universiät Zürich, 2000

‒ Boss, Catherine: Streitfall Friede. Christlicher Friedensdienst 1938-88: 50 Jahre Zeitgeschichte, Bern, 1988

‒ Hafner, Katrin / Probst, Lucia: Im Dienste der Humanität. Die Schweizer "Flüchtlingsmutter" Gertrud Kurz als Akteurin im Zweiten Weltkrieg und die Rezeption ihres Wirkens bis heute, Lizentiatsarbeit, Universität Bern, 1999

‒ Kurz, Gertrud, O Heiland reiss die Himmel auf. Erinnerungen, Wuppertal-Barmen 1965

‒ Kurz, Gertrud, Im Dienst des Friedens, Wuppertal-Barmen 1966

‒ Kurz, Gertrud, Wanderndes Volk, Wuppertal-Barmen 1968

‒ Kurz, Gertrud, Der abgebrochene Zaun und andere Geschichten, Basel 1975

Archive

Der Nachlass von Gertrud Kurz und der Bestand der Schweizerischen Flüchtlingshilfe befinden sich im Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich.

Der Bestand des Christlichen Friedensdienstes ab 1972 ist im Schweizerischen Bundesarchiv archiviert.

Im Gosteli-Archiv ist ein biografisches Dossier zu Gertrud Kurz archiviert und die Bibliothek führt verschiedene Titel über sie wie auch die von ihr veröffentlichten Werke.

Text: Gosteli-Archiv

Finanziell unterstützt durch: Gemeinnütziger Frauenverein Baden

Gesucht

Wir suchen Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Lehrplans 21 Gertrud Kurz behandeln.

Melde dich unter info@gertrudkurz.ch